राग

राग सुरों के आरोहण और अवतरण का ऐसा नियम है जिससे संगीत की रचना की जाती है। पाश्चात्य संगीत में "improvisation" इसी प्रकार की पद्धति है।

परिचय

'राग' शब्द संस्कृत की 'रंज्' धातु से बना है। रंज् का अर्थ है रंगना। जिस तरह एक चित्रकार तस्वीर में रंग भरकर उसे सुंदर बनाता है, उसी तरह संगीतज्ञ मन और शरीर को संगीत के सुरों से रंगता ही तो हैं। रंग में रंग जाना मुहावरे का अर्थ ही है कि सब कुछ भुलाकर मगन हो जाना या लीन हो जाना। संगीत का भी यही असर होता है। जो रचना मनुष्य के मन को आनंद के रंग से रंग दे वही राग कहलाती है।

हर राग का अपना एक रूप, एक व्यक्तित्व होता है जो उसमें लगने वाले स्वरों और लय पर निर्भर करता है। किसी राग की जाति इस बात से निर्धारित होती हैं कि उसमें कितने स्वर हैं। आरोह का अर्थ है चढना और अवरोह का उतरना। संगीत में स्वरों को क्रम उनकी ऊँचाई-निचाई के आधार पर तय किया गया है। ‘सा’ से ऊँची ध्वनि ‘रे’ की, ‘रे’ से ऊँची ध्वनि ‘ग’ की, ग’ से ऊँची ध्वनि ‘म’ की, ‘म’ से ऊँची ध्वनि ‘प’ की, प’ से ऊँची ध्वनि ‘ध’ की, और ‘ध’ से ऊँची ध्वनि ‘नि’ की होती है। जिस तरह हम एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए किसी मकान की ऊपरी मंजिल तक पहुँचते हैं उसी तरह गायक सा-रे-ग-म-प-ध-नि-सां का सफर तय करते हैं। इसी को आरोह कहते हैं। इसके विपरीत ऊपर से नीचे आने को अवरोह कहते हैं। तब स्वरों का क्रम ऊँची ध्वनि से नीची ध्वनि की ओर होता है जैसे सां-नि-ध-प-म-ग-रे-सा। आरोह-अवरोह में सातों स्वर होने पर राग ‘सम्पूर्ण जाति’ का कहलाता है। पाँच स्वर लगने पर राग ‘औडव’ और छह स्वर लगने पर ‘षाडव’ राग कहलाता है। यदि आरोह में सात और अवरोह में पाँच स्वर हैं तो राग ‘सम्पूर्ण औडव’ कहलाएगा। इस तरह कुल 9 जातियाँ तैयार हो सकती हैं जिन्हें राग की उपजातियाँ भी कहते हैं। साधारण गणित के हिसाब से देखें तो एक ‘थाट’ के सात स्वरों में 484 राग तैयार हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कोई डे़ढ़ सौ राग ही प्रचलित हैं। मामला बहुत पेचीदा लगता है लेकिन यह केवल साधारण गणित की बात है। आरोह में 7 और अवरोह में भी 7 स्वर होने पर ‘सम्पूर्ण-सम्पूर्ण जाति’ बनती है जिससे केवल एक ही राग बन सकता है। वहीं आरोह में 7 और अवरोग में 6 स्वर होने पर ‘सम्पूर्ण षाडव जाति’ बनती है।

कम से कम पाँच और अधिक से अधिक ७ स्वरों से मिल कर राग बनता है। राग को गाया बजाया जाता है और ये कर्णप्रिय होता है। किसी राग विशेष को विभिन्न तरह से गा-बजा कर उसके लक्षण दिखाये जाते है, जैसे आलाप कर के या कोई बंदिश या गीत उस राग विशेष के स्वरों के अनुशासन में रहकर गा के आदि।

राग का प्राचीनतम उल्लेख सामवेद में है। वैदिक काल में ज्यादा राग प्रयुक्त होते थे, किन्तु समय के साथ साथ उपयुक्त राग कम होते गये। सुगम संगीत व अर्धशास्त्रीय गायनशैली में किन्ही गिने चुने रागों व तालों का प्रयोग होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में रागों की भरपूर विभिन्नता पाई जाती है।

हिन्दुस्तानी पद्धति हिन्दुस्तानी संगीत व राग अपने पुरातन कर्नाटिक स्वरूप से काफी भिन्न हैं।

रागों का विभाजन मूलरूप से थाट से किया जाता है। हिन्दुस्तानी पद्धति में ३२ थाट हैं, किन्तु उनमें से केवल १० का प्रयोग होता है। कर्नाटक संगीत में ७२ थाट माने जाते हैं।

शब्दावली

'राग' एक संस्कृत शब्द है। इसकी उत्पत्ति 'रंज' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है - 'रंगना'। महाभारत काल में इसका अर्थ प्रेम और स्नेह आदि अर्थों में भी

राग की प्रकृति

राग का मूल रूप हिन्दुस्तानी संगीत के 'बिलावल ठाट' को मान गया है। इसके अंतर्गत सुर 'शुद्ध' और 'कोमल' दो भागों में विभक्त हैं,और इस तरह कोमल और शुद्ध स्वरो से अन्य रागों की रचना हुई है। जैसे राग यमन में तीव्र म का प्रयोग राग भरवी में रे ग ध नि कोमल अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग होते है।

राग और ऋतु

भारतीय मान्यताओं के अनुसार राग के गायन के ऋतु निर्धारित है। सही समय पर गाया जाने वाला राग अधिक प्रभावी होता है। राग और उनकी ऋतु इस प्रकार है -

| राग | ऋतु |

|---|---|

| भैरव | शिशिर |

| हिंडोल | बसंत |

| दीपक | ग्रीष्म |

| मेघ | वर्षा |

| मालकौंस | शरद |

| श्री | हेमंत |

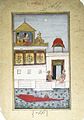

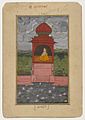

रागमालिका ग्रंथ के चित्र

केदार रागिनी

केदार रागिनी Kamodani Ragini

Kamodani Ragini दीपिका राग

दीपिका राग धन्याश्री रागिनी

धन्याश्री रागिनी Malkosa Raga

Malkosa Raga

इन्हें भी देखें

बाहरी कड़ियाँ

- राग के वर्गीकरण का इतिहास

- राग-संरक्षण सेमिनार के सार

- राग गाइड

- RAAG CONCEPT IN INDIAN MUSIC : A DELIBERATIONDR (ARCHANA M. AMBHORE)

- राग परिचय Archived 2022-10-02 at the वेबैक मशीन